2022年08月29日 13:49

8月10日晚,历时22天网络票选,36万多人踊跃投票,结合专家学者、社会各界意见建议,扬州“运河十二景”评选结果揭晓,它们分别是:瘦西湖、运河三湾、七河八岛、明清古城、茱萸湾、双宁古韵、盂城驿、北湖湿地、平山堂、邵伯古镇、瓜洲古渡和高旻禅寺。

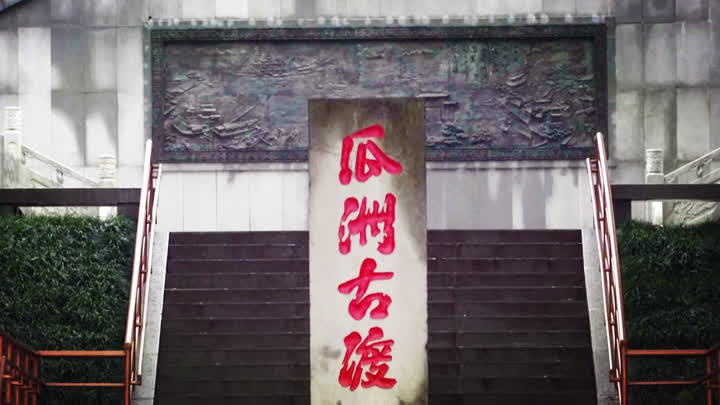

“运河十二景”,看不完的风景,道不完的历史故事、人文风情。2020年7月以来,新闻女生策划制作了《运河扬州》专栏,700多个日夜,用脚步丈量了大运河扬州段。正值运河十二景出炉,跟着新闻女生雨薇一起再次回顾和凝望扬州运河“最古老、最核心、最精华、最有活力一段”。今天,我们先走进瓜洲古渡,领略这座千年古镇的魅力。

在瓜洲古渡公园,有一座牌坊面江的一面写着“含江口”,背江的一面写着“江天胜境”,壮丽的江景令人心胸开阔。早在一万年前,瓜洲曾经是长江的入海口,到了秦汉时期,长江泥沙增多,堆积形成了河口沙坝,随江潮涨落时隐时现。当时长江上的广陵潮是一大名胜奇观,和钱塘潮齐名,其波澜壮阔的宏伟景象令无数文人墨客诗兴大发。

到了晋代,长江口向东延伸,泥沙不断淤积,形成了露出水面的“沙渚”,形状如“瓜”字,瓜洲之名因此诞生,距今近1800年。在历史进程中,这个四面环水的沙洲上渐渐形成了渔村、城镇。

隋代隋炀帝开凿大运河以后,扬州处于运河和长江的交界点,成为重要的经济城市。

到了唐代中期,由于泥沙沉积日益严重,彼时的瓜洲已经与长江北岸的扬子津相连,成为了一个渡口。京口过江北的船,必须绕行瓜洲西端,迂回60里,给漕运带来了不便。

镇江刺史齐浣向唐玄宗提议,能不能开一条新河从瓜洲直通到扬州市区,唐玄宗同意了,这就是有名的伊娄河。伊娄河又名新河,亦称瓜洲运河,全长约12.5公里。它开通后,省去了水陆转运环节和迂道之苦,还大大降低了运输成本,功绩之大,世人赞许。

伊娄河的开通,使得瓜洲成为了南北向运河与东西向长江十字形黄金水道的交汇点,以及漕运与盐运的要冲,瓜洲由此迅速发展为江北重镇。相传唐天宝十二年,在经历过多次东渡失败后,高僧鉴真从伊娄河口出发,第六次东渡,次年二月到达平城京,也就是今天的奈良,实现了东渡宏愿,促进了中日之间的文化交流。而从唐代开始,瓜洲也成为了世人向往之地。

历史车轮滚滚向前,宋金对峙时期,瓜洲成了战争前线。明清时期,由于漕运、盐运的再兴,瓜州再度繁盛。“虽弹丸之地,然瞰京口,接建康,际沧海,襟大江”,成为七省咽喉,被誉为“明清时代大运河之魂”。清道光三年,瓜洲南门开始坍陷。到光绪二十一年,也就是1895年,瓜洲城沦于大江。民国初年,瓜洲移至原城西北四里铺,如今的瓜洲镇就是在四里铺的基础上逐步发展而来。

新中国成立后,瓜洲继续蓬勃发展,1978年瓜洲汽渡兴建,2005年润扬长江大桥通车,如今的瓜洲古镇交通区位优势依然十分突出。

传奇所在 诗词之渡“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。”

在白居易的笔下,缠绵悱恻的相思之情,如同瓜洲渡口的水一样蜿蜒曲折。

“春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明。”唐代诗人张若虚以一首《春江花月夜》“孤篇盖全唐”,全诗一共三十六句,每四句换一韵,融诗情、画意、哲理为一体,意境空明,想象奇特,语言自然隽永,韵律宛转悠扬,具有极高的审美价值。张若虚是扬州人,相传《春江花月夜》表现的正是瓜洲江畔清幽如诗的意境之美。

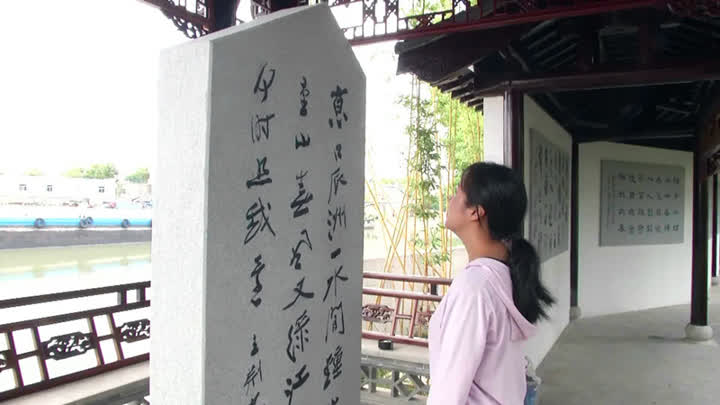

在隋唐诗人的笔下,瓜洲是浪漫的,是美丽的,到了宋代,诗词中的瓜洲则多了一份大气和厚重。“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。”王安石的《泊船瓜洲》已经成了千古绝唱。而到了宋金对峙时期,因为独特的军事地位,瓜洲更是诗人笔下的高频地点。

“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。”生逢乱世,南宋诗人陆游笔下的瓜洲充满了豪迈气概。明清时期,瓜洲因为漕运和盐运再次繁盛起来,清代康乾二帝分别六次南巡,都曾在瓜洲停留,并留下了诸多诗篇。

除了诗词文化繁盛,瓜洲还一直有着浓郁的传奇色彩。唐代,高僧鉴真从这里东渡扶桑、传播文化;元代,马可·波罗曾漫游“瓜洲市”,撰写了游记传播四方。

恩泽一方 传承之渡

在镇江和瓜洲一带,林则徐和魏源相遇了。当时的魏源目睹了近代中国的剧烈变革,为救国救民倾注了满腔热忱。林则徐把《四洲志》交给了魏源,后来魏源在《四洲志》的基础上写成了《海国图志》。 《海国图志》在当时是唯一一部系统讲述西方历史地理的著作,在国内开创了介绍西方先进文明的先河,旨在“师夷长技以制夷”,影响了一大批想了解西方的中国人。

清光绪二十一年,也就是1895年,瓜洲沦于大江。民国初年,瓜洲移至原城西北四里铺,之后逐步发展成了现在的瓜洲镇。新中国成立后,凭借得天独厚的地理优势,瓜洲继续蓬勃发展。

进入21世纪,随着社会的发展进步,瓜洲的渡口功能逐渐削弱,当地也正在把它打造为以历史文化为背景,以自然生态为依托,以运河古渡为核心,以现代旅游为手段的国际化休闲度假胜地,承载着南来北往,国内国外人们的美好向往。

登录天池云账号

登录天池云账号