2022年08月29日 14:14

8月10日晚,历时22天网络票选,36万多人踊跃投票,结合专家学者、社会各界意见建议,扬州“运河十二景”评选结果揭晓,它们分别是:瘦西湖、运河三湾、七河八岛、明清古城、茱萸湾、双宁古韵、盂城驿、北湖湿地、平山堂、邵伯古镇、瓜洲古渡和高旻禅寺。

“运河十二景”,看不完的风景,道不完的历史故事、人文风情。正值运河十二景出炉,跟着新闻女生雨薇一起再次回顾和凝望扬州运河“最古老、最核心、最精华、最有活力一段”。

湾头,运河梦开始的地方

扬州的历史有多久,湾头的历史就有多久。

公元前486年,吴王夫差开邗沟,筑邗城。邗沟自西向东再折向北,形成了自然地理区位上的湾头,由此它成为了古邗沟上的首座港湾。

如果把运河比作一条熠熠生辉的玉带,那么,湾头就是这条玉带上光彩照人的玉佩。在现在的湾头的中轴线上,可以看到古城风韵、新城气派、湖光山色、田园风光。在运河的滋养下,千年古镇与现代新城形成了功能错位互补。

吴王刘濞开邗沟时,已有人在湾头附近定居并形成村落。在汉代,这个村子遍植茱萸,由官府引到民间成为习惯,成为茱萸村。因为茱萸村在邗沟的转弯处,所以它也被称为茱萸湾。

三百多年后,又一位吴王刘濞从湾头向东开出了第二条邗沟,叫运盐河,把运河从湾头一直延伸到黄海之滨,开辟了江苏大地上的海洋文化和海盐文化。

到了隋代,隋炀帝杨广开凿了京杭大运河,扬州成为了古代中国的水路交通枢纽。贯通南北千里的京杭大运河用于漕运,东西走向的运盐河用于盐运,这两条经济命脉在湾头汇聚。

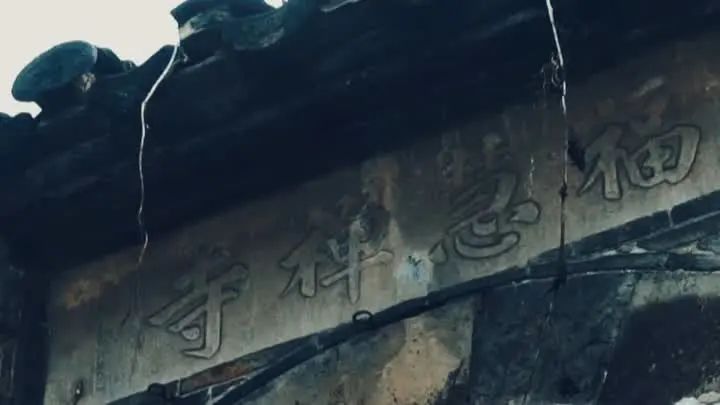

隋唐时期,古茱萸湾是扬州的重要门户,漕运、盐运、皇帝巡游、游客往返,这里都是必经之地。隋大业元年,隋炀帝杨广率领浩浩荡荡的船队来到扬州,领头的豪华大船,据《资治通鉴》记载为“龙舟”,正是在茱萸湾附近建造。热爱扬州的隋炀帝在这一带建造了许多工程,如今的湾头老街上还保留着一处与他相关的历史遗存——山光寺。

唐代诗人张祜在《游淮南》一诗中写道:“人生只合扬州死,禅智山光好墓田。”这里的禅智山光,指的是两座寺庙,一座禅智寺,一座山光寺。

南宋时期,宋金交战,北方的黄河被用作战争工具。黄河在山东阳武决口,黄河夺淮,淮河夺泗,泗水夺运,从此江淮失去了安宁,运河也成为了洪水走廊。到了明神宗时期,他发起了治淮治黄引淮入江工程。

明清时期,湾头周边形成了“七河八岛,归江十坝”的水势格局,大规模的淮河入江水利工程一直延续到新中国成立后,湾头因此成为“挹江控淮”的江淮锁钥之一,留下了许多珍贵的水工遗存。相传“九牛二虎一只鸡”是扬州运河沿线的镇水之物,其中的“虎”指的是石壁虎,就在湾头。

时过境迁,一只石壁虎已经不知去向,另一只被当地保护了起来。在石壁虎附近,还有壁虎河、壁虎大桥和壁虎坝,它们和其他重要水工建筑一起,守护着湾头,守护着运河。

大运河最温润的“玉佩”

湾头老街沿古邗沟而建,运河呈弧形,老街形态也随之像月牙,人们称它为“镰刀街”。老街的两端都有券门,指的是用砖石砌成的弧形门洞。券门附近有一处古闸区,是明清时期运河上的重要水工建筑,如今是市级文保单位。

以古闸分界,一边往东去就是运盐河、通扬运河,一边就是古邗沟。古闸区里有一个古闸塘,昔日湾头是水上进出扬州的“门户”,来往船只众多。如果来不及抵达扬州或者遇上恶劣天气,船只就会驶入古闸塘以保安全。

年过七旬的邱文喜是土生土长的湾头人,对于老街过去的繁华依旧历历在目:“有茶食店、杂货店、粮店、米店,各个店都有。瓜洲六圩打的鱼,长江下来弄的鱼都送到这儿来卖,非常热闹。”

“天下玉,扬州工,源湾头”,湾头的琢玉技艺源远流长。新中国成立后,扬州琢玉业开始复兴。2020年6月,湾头镇荣膺“中国玉雕之乡”称号,作为扬州市重点打造的玉器特色小镇,湾头镇拥有玉器商户400多家,从业人员超3000人,年产值约8亿元。

湾头玉器行业蓬勃发展的同时,这座古镇与运河之间的联系,也没有随着历史的进程而淡化,反而越来越密切。

20世纪50年代,国家大规模进行运河整治,为了保护扬州广陵古城的文化古迹,另开了运河,运河的喧嚣在古运河慢慢平静下来了,而繁忙的运输景象就到了湾头这一条京杭大运河上。

21世纪初,国家水利部和交通部发起了第三次大运河整治的“三改二”工程,把大运河从三级航道上升为二级航道。其中一个重要的环节,就是把湾头的壁虎坝险滩切除了三分之二。

过去,到了壁虎坝险滩行船叫“鬼见愁”,自从“三改二”工程完成以后,“鬼见愁”就变成了平安河。扬州为了纪念这个盛举,就在这里建了一个航标塔,寓意“挹江控淮”。多年来,茱萸湾航标塔不仅起到了航标的作用,也成为了运河沿线的一道风景线。

如果把运河比作一条熠熠生辉的玉带,那么,湾头就是这条玉带上光彩照人的玉佩。在现在的湾头的中轴线上,可以看到古城风韵、新城气派、湖光山色、田园风光。在运河的滋养下,千年古镇与现代新城形成了功能错位互补。

登录天池云账号

登录天池云账号